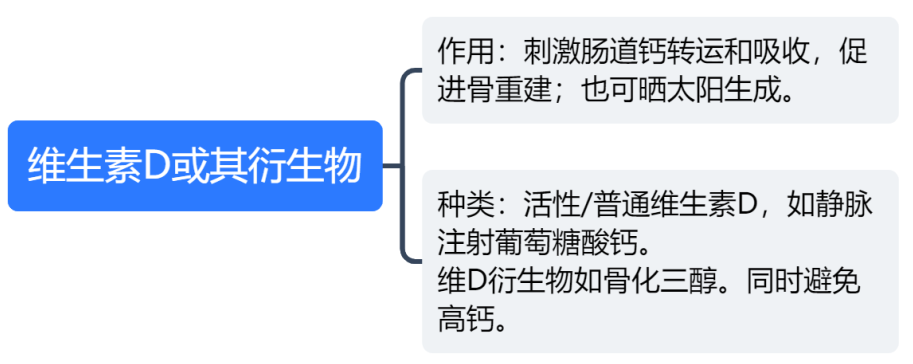

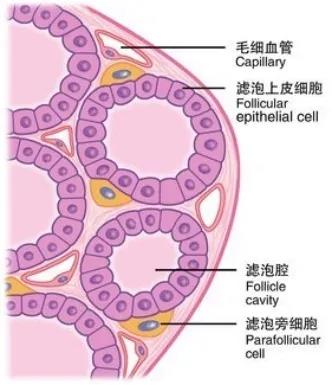

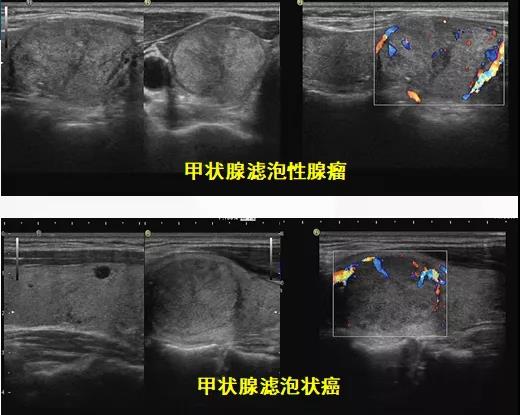

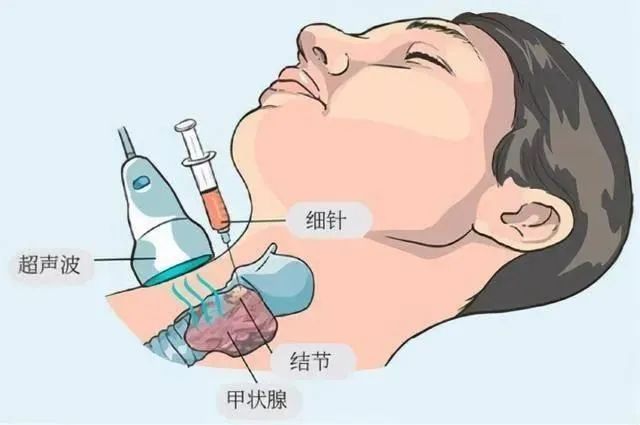

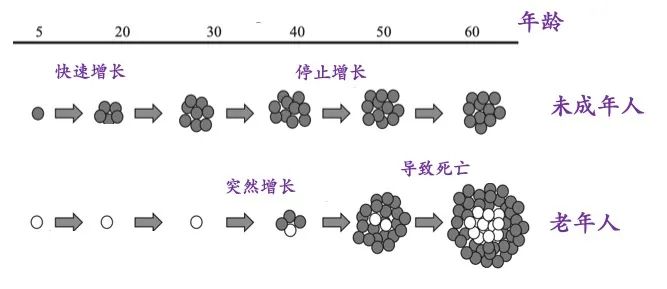

淋巴结有转移 这个癌就是到了晚期吗? 真相其实是→ 外科手术是甲状腺癌治疗的主要手段。有的甲状腺癌患者在手术后,发现术后病理报告显示有发生转移的淋巴结,惴惴不安,担心自己的病情已经进展到晚期。事实上,甲状腺癌的分期并没有那么简单。 为什么甲状腺癌术后 需要病理报告? 一旦出现淋巴结转移 就意味着治疗效果更差吗? 今天就来告诉你这些问题的真相! 甲状腺癌术后为什么需要病理报告? 首先,一份完整的病理报告涵盖了手术的具体方式、病变性质及类型、肿瘤大小等临床重要参考指标,对于患者后续治疗康复具有重要意义。 根据细胞来源和分化程度 甲状腺癌可分为 分化型甲状腺癌 包括甲状腺乳头状癌、滤泡性癌和嗜酸细胞癌 高级别滤泡上皮起源的癌 高级别分化型甲状腺癌和低分化癌 未分化癌 滤泡旁细胞起源的癌 髓样癌 其中,甲状腺乳头状癌是最常见的类型,占甲状腺癌的90%以上,乳头状癌的病理亚型又有十余种,其中经典型是最常见的亚型,值得注意的是,有三种亚型属于高危亚型(淋巴结转移、局部复发和远处转移风险较高,预后不佳):即高细胞型、柱状细胞型和鞋钉型。 以复旦大学附属肿瘤医院出具的格式化病例报告为例,内容主要包括以下辅助诊断结果。 送检标本类型 肿瘤部位、大小、数目 组织学类型及亚型 有无周围组织累及、远处转移 病变周围甲状腺腺叶伴发病变 颈部淋巴结数目 淋巴结有无转移 免疫组织化学及分子检测 其次,甲状腺癌术后病理报告中标注淋巴结转移数目具有重要的临床价值。淋巴结转移情况是评估甲状腺癌患者病情是否扩散和进展的一个重要指标,其状态和数目可以帮助医生评估患者的疾病分期和预后情况。 淋巴结转移数目的多少可以指导后续治疗策略。例如,根据甲状腺癌手术后危险度分层,淋巴结转移数目较多或转移病灶较大或存在外侵的患者可能需要接受更为激进的治疗,如放射性碘治疗(RAI),以及可能需要更大剂量的甲状腺素抑制治疗。 出现淋巴结转移意味着甲状腺癌疗效越差? 在临床上,与甲状腺癌预后密切相关的首先是病理类型,规范治疗情况下常见不同病理类型预后可见以下列表。 组织学类型 预后 乳头状癌、滤泡性癌 良好 高级别滤泡上皮起源的癌(高级别分化型甲状腺癌、低分化癌)、髓样癌 中等 未分化癌(间变性癌) 最差 淋巴结转移被认为是甲状腺癌患者术后复发和远处转移的重要危险因素。以最常见的甲状腺乳头状癌为例。这类患者早期易出现颈部淋巴结转移,转移率约为20%-90%。 在临床上,通常采用TNM分期系统作为评估生存情况的重要工具,TNM分期系统主要基于原发肿瘤大小和是否有外侵(T)、淋巴结转移区域(N)以及是否远处转移(M)的情况,提供了一种标准化的方法来描述肿瘤的进展程度。但在部分局部晚期甲状腺癌(5-10%)中,仅仅按此分期无法完全反应肿瘤进展程度。 年龄是与分化型甲状腺癌患者生存相关的另一个重要因素。对于年龄低于55岁的患者,基本都属于早中期(I-II期),一旦年龄超过55岁,就会根据TNM分期情况分为I-IV期。 结合相关文献报道的生存率研究,分化型甲状腺癌 I期10年生存率约97%~100%,II期10年生存率约85%~95%,III期10年生存率约70%~80%,IV期10年生存率约40%~60%。 而未分化癌,一旦诊断都是IV期,中位生存时间仅5-6个月,1年生存率20%。 可见,与预后密切相关的首先是病理类型,对于分化型甲状腺癌,淋巴结转移所累及的区域对生存有重要影响,而不是淋巴结转移的绝对数目。 淋巴结转移数目越多复发转移风险越大? 分化型甲状腺癌包括乳头状癌及滤泡状癌,是最常见的甲状腺癌类型,需要对患者进行复发风险的评估和分层。 目前,国内外相关治疗指南均推荐根据手术获得的临床病理特征进行初始复发风险分层,并分为以下三个等级。 低危组 复发风险 < 5% 中危组 复发风险5%-20% 高危组 复发风险 > 20% 这种简化的风险分层有助于医生更清晰地评估患者的疾病状态,并制定相应的治疗和随访计划。 其中,淋巴结转移数量和大小是影响复发风险相关的重要因素。如临床评估无淋巴结转移或转移淋巴结数目≤5枚且淋巴结转移灶直径均<2mm时,复发风险为低危;如任何一个淋巴结转移灶的最大直径在2mm~3cm 范围或淋巴结转移灶的直径虽均<2mm 但转移淋巴结数目>5枚,复发风险为中危;如任何一个淋巴结转移灶直径≥3cm,复发风险即为高危。